ビタミンD3不足が見た目を老けさせる?医師の約9割が「摂取が難しい」と回答。美容意識の高まりで注目される“骨と顔立ち”の関係性

顔のたるみやしわと聞くと、加齢や紫外線、乾燥などによる肌のダメージを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

でも最近の美容分野では、見た目の変化には骨の健康も深く関わっていることが注目されています。

たとえば、頬や顎の骨が少しずつ変化すると、輪郭が崩れたり、たるみやしわが目立ちやすくなったりします。

こうした骨の土台を守るためには、カルシウムの吸収を助けるビタミンD3の効果が欠かせません。

肌のお手入れと同じように、ビタミンD3で骨をケアする習慣も、若々しい印象を保つための新しいポイントになっています。

一方で、骨密度や骨質を守るために欠かせない栄養素ビタミンD3は、現代の生活習慣では不足しやすいと言われています。

紫外線対策や屋内中心の生活、食事の変化などが影響し、意識していないと必要量を満たせないケースも少なくありません。

では、こうした骨の変化を医師はどのように見ているのでしょうか。

さらに、ビタミンD3の効果は美容面や骨の健康にどのような影響をもたらすのか。その考え方を探ってみましょう。

そこで今回私たちは、医師を対象に、「ビタミンD3と骨の変化が顔立ちに与える影響」に関する調査を実施しました。

顔のたるみやしわの原因は「皮膚の老化」だけでない!「骨密度の低下」と顔立ちの関係性とは?

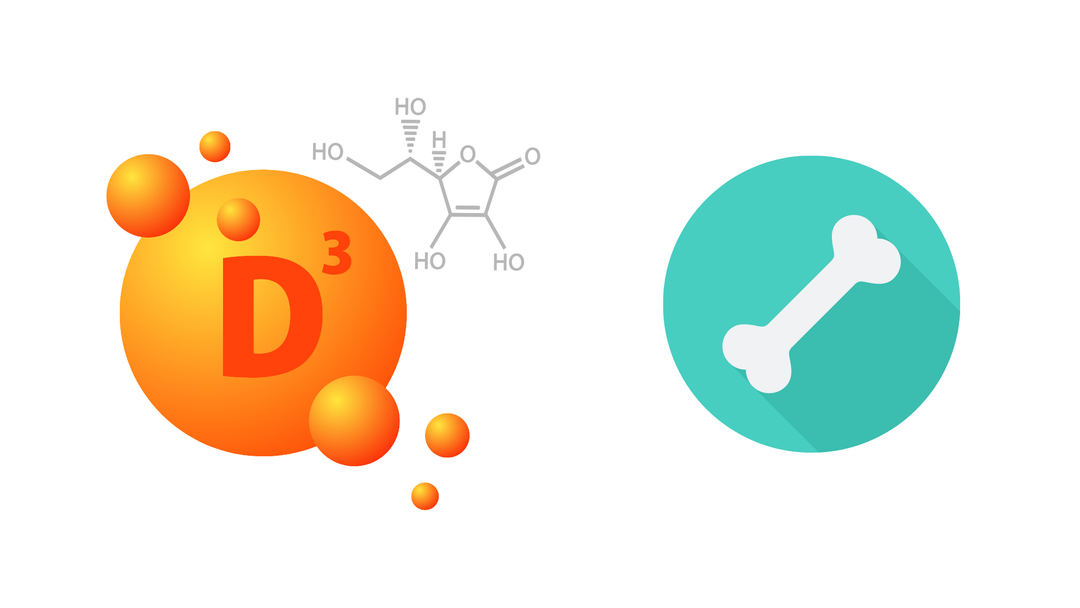

はじめに、医師たちに顔のたるみやしわの原因は何かについて、うかがいました。

最も多かったのは皮膚の老化(52.6%)、次いで筋肉の衰え(49.0%)でした。

一方で、骨密度低下(38.4%)や骨格の構造変化(32.9%)といった“骨の健康”に関わる要因を挙げた医師も3〜4割にのぼります。

これは、従来の「肌や筋肉の加齢変化が中心」という認識に加え、骨の変化が美容や見た目に与える影響への理解が広がっていることを示しています。

特に骨密度の維持にはビタミンD3の効果が欠かせず、顔立ちの若々しさを保つためには肌ケアと同じくらい、骨ケアが重要だと考える医師が増えているようです。

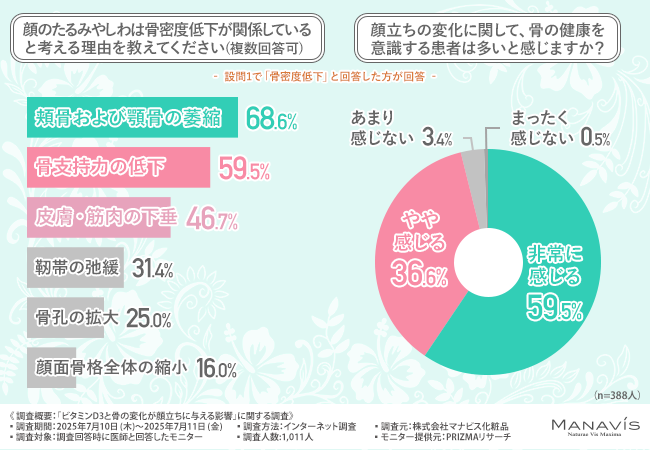

『骨密度低下』と答えた医師に理由を尋ねると、最も多かったのは頬骨や顎骨の萎縮(68.6%)でした。続いて、骨の支持力低下(59.5%)、皮膚や筋肉の下垂(46.7%)が挙がっています。

つまり、顔の輪郭を支える骨そのものが痩せたり弱くなることで、内側からボリュームが失われ、皮膚や筋肉が支えを失ってたるみやしわが目立つ...こうした構造的な変化が、美容面での大きな影響をもたらしているのです。

この理解は医師の間で広まりつつあり、「見た目の老化は肌表面だけでなく、内側の骨から始まる」という考え方が定着しつつあります。

また、「骨の健康を顔立ちの変化と結びつけて意識する患者は多いか」という質問には、

9割以上の医師が『感じる』と回答。

美意識や予防意識の高まりにより、患者自身が栄養管理やビタミンD3の効果にも

関心を持ち始めていることがうかがえます。

今後、美容医療や予防ケアの現場では、スキンケアや筋肉ケアだけでなく、

ビタミンD3を取り入れた骨密度サポートまで含めたアプローチが求められていくでしょう。

【骨密度維持はカルシウムだけじゃない!】吸収を助ける“ビタミンD3”の重要性とは

では、顔立ちの若々しさにも影響する骨密度を維持するには、どんなことに気をつければよいのでしょうか。再び全員にうかがいました。

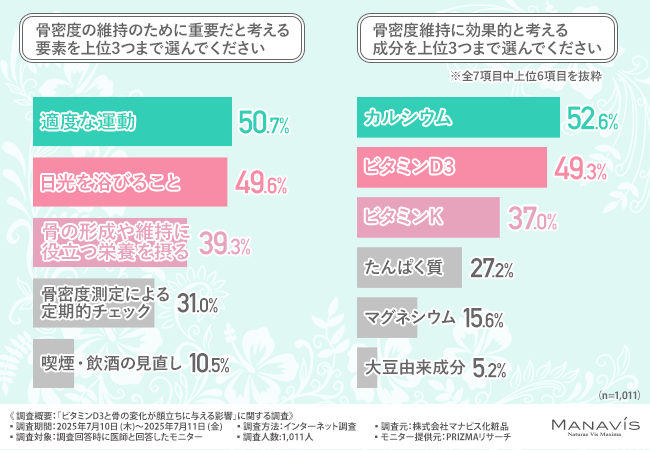

医師への調査では、最も多かったのが適度な運動(50.7%)、続いて日光を浴びること(49.6%)、そして骨の形成や維持に役立つ栄養を摂る(39.3%)という結果になりました。

つまり、骨の健康を保つためには特別なことよりも、運動・日光・栄養といった日常の習慣が大切ということ。特に日光浴は、体内でビタミンD3をつくる効果があり、骨密度を守るうえで欠かせない習慣として意識されています。

さらに、骨密度の維持に役立つ栄養素としては、

カルシウム(52.6%)、ビタミンD3(49.3%)、ビタミンK(37.0%)と続きました。

中でもビタミンD3は、カルシウムの吸収を助け、骨の形成をサポートする効果があるほか、

美容面でも顔のたるみ予防やハリの維持につながる可能性がある成分として注目されています。

このように、骨密度を守るためには外側からのケアだけでなく、

ビタミンD3を意識した生活習慣と食事を取り入れることが、

美容と健康の両面で大きな効果をもたらすのです。

骨密度の維持に効果的とされるビタミンD3には、それ以外にもどのような作用がある?

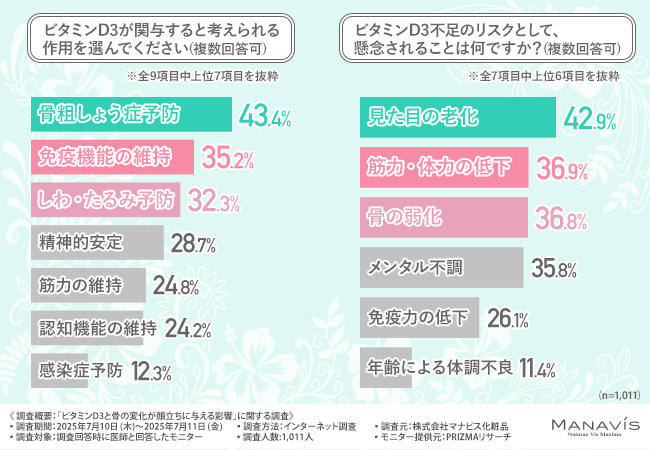

「ビタミンD3の効果として考えられる作用」を尋ねたところ、最も多かったのは骨粗しょう症予防(43.4%)。次いで免疫機能の維持(35.2%)、そしてしわ・たるみ予防(32.3%)が挙がりました。

この結果から、ビタミンD3は骨の健康だけでなく、美容と健康の両面に効果をもたらす成分として認識されていることがわかります。

特に「しわ・たるみ予防」を選んだ医師が3割以上いたことは、顔立ちの若々しさを守る美容成分としても注目されている証拠です。

一方で、「ビタミンD3不足のリスク」としては、

見た目の老化(42.9%)が最多で、次いで筋力・体力の低下(36.9%)、

骨の弱化(36.8%)が続きました。

この「見た目の老化」が最も多く挙がったことからも、ビタミンD3は健康維持だけでなく、

第一印象や美容面に深く関わる栄養素として重要視されていることがうかがえます。

医師の9割近くが「日常生活でビタミンD3を十分に得ることは難しい」と回答

ビタミンD3の重要性は広く知られている一方で、実際の生活の中で十分に摂取できている人は少ないのが現状です。

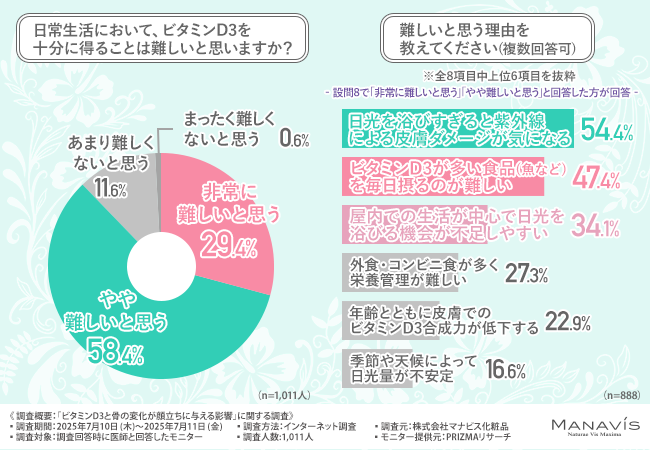

医師への調査では、「日常生活でビタミンD3を十分に得るのは難しい」と答えた人が約9割にものぼり、その内訳は『非常に難しい』(29.4%)と『やや難しい』(58.4%)でした。

理由として多く挙がったのは、「日光を浴びすぎると紫外線による肌ダメージが心配」(54.4%)という美容面での懸念。次いで「ビタミンD3を多く含む魚などを毎日食べるのが難しい」(47.4%)、「屋内中心の生活で日光を浴びる機会が少ない」(34.1%)が続きました。

ビタミンD3は日光を浴びることで体内合成されますが、都市化やライフスタイルの変化により屋外で過ごす時間が減少。

さらに紫外線対策の徹底が、ビタミンD3の生成を妨げているのです。

その結果、骨の健康はもちろん、しわやたるみ予防など美容への効果も

期待できるビタミンD3を自然に得るのが難しい環境が、多くの人にとって当たり前になっています。

効率的にビタミンD3を摂るには?

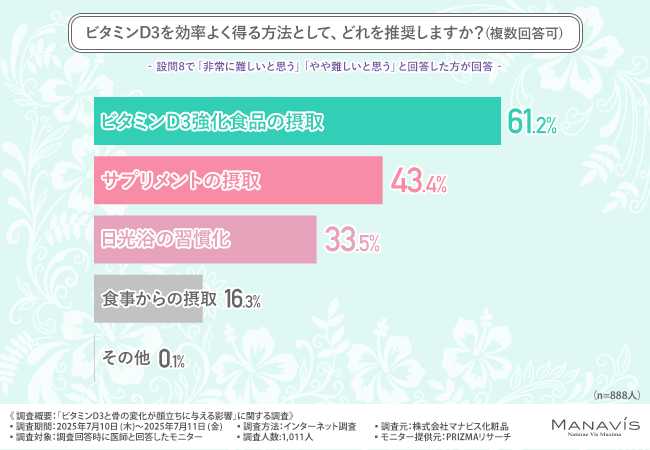

では最後に、ビタミンD3を効率よく摂るには、どんな方法が効果的なのでしょうか。

医師への調査では、最も多かったのが「ビタミンD3強化食品の摂取」(61.2%)。次いで「サプリメントの摂取」(43.4%)、「日光浴の習慣化」(33.5%)が続きました。

これらはいずれも、忙しい日常や都市型の生活スタイルの中でも取り入れやすい方法です。特に、ビタミンD3強化食品やサプリメントは、骨の健康維持やしわ・たるみ予防などの美容効果も期待できるため、現実的かつ継続しやすい選択肢として支持を集めています。

外側からのスキンケアに加えて、日々の食事や生活習慣にビタミンD3の補給を組み込むことが、健康と美容の両面で差をつけるポイントといえるでしょう。

ビタミンD3は美容と骨の若さを守るカギ。

現実的な摂取習慣が重要

今回の調査から、顔立ちの変化と骨密度の関係について、医師の間で確かな理解と関心が広がっていることがわかりました。 従来は肌や筋肉の加齢変化が主な原因とされてきた見た目の老化ですが、今や骨の健康が美容に与える影響も無視できない存在になっています。

さらに、「患者も骨の健康と見た目を結びつけて意識している」と感じる医師が多く、これは専門家の間だけでなく、一般の生活者にも認識が広がっている証拠です。

骨密度を保つためには運動・日光・栄養が基本ですが、中でもビタミンD3の効果が改めて注目されました。 しかし、紫外線対策や屋内中心の生活、魚の摂取量減少などにより、ビタミンD3は現代人にとって不足しやすい栄養素です。

こうした背景から、医師の多くがビタミンD3強化食品やサプリメントの活用といった、ライフスタイルに合わせた現実的な補給方法を推奨しています。 骨格の若さやハリ感、そして美容面でのエイジングケア効果まで期待できるビタミンD3は、今後ますます重要なキーワードとなるでしょう。

美容発想でビタミンD3を

紫外線対策と美肌ケア、その先へ。

マナビス化粧品が“骨から美しさを守る”理由。

私たちは化粧品会社だからこそ、紫外線が肌に与える影響を深く理解しています。

そして、美しい肌を保つためには、スキンケアやUVケアだけでなく、「骨の健康」が土台であることも知っています。

顔の輪郭やハリを支える骨が弱くなると、たるみやしわが目立ちやすくなります。

その骨を内側から守るカギとなるのが、"ビタミンD3"。

カルシウムの吸収を助け、骨密度の維持に働きかけるだけでなく、

近年では美容面での効果も注目されています。

しかし現代のライフスタイルでは、紫外線対策や屋内での生活、

魚の摂取減少などにより、ビタミンD3は慢性的に不足しがちです。

そこで私たちは、美肌と骨の両面からアプローチする

新しい美容習慣をご提案していきたいと思っています。

UVケアや美白ケアを意識しながら、ビタミンD3強化食品やサプリメント、

短時間の日光浴など、自分に合った方法で毎日をサポートする。

それが、未来の肌と輪郭を守るための“インナーケア”です。

UV シリーズ

【調査期間】2025年7月10日(木)~2025年7月11日(金)

【調査方法】「PRIZMA」によるインターネット調査

【調査人数】1,011人

【調査対象】調査回答時に医師と回答したモニター

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまでアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。